\「Angry Kirby \」は、元任天堂の従業員によって説明されました

元任天堂の従業員は、米国と日本の間のカービーの外観の違いに光を当てており、会社のローカリゼーション戦略に関する洞察を提供しています。この記事に飛び込み、カービーが西洋の視聴者と任天堂の進化するグローバルマーケティングアプローチのためにどのように調整されたかを理解します。

「Angry Kirby」は、より広い視聴者に訴えるように作られました

任天堂はカービーをブランド変更し、西側でさらに魅力的でした

カービーのキャラクターは、ゲームカバーとアメリカの聴衆とよりよく共鳴するために、ゲームカバーとプロモーション資料で激しくて厳しい外観を与えられ、ファンの間で「Angry Kirby」というニックネームを獲得しました。 2025年1月16日のPolygonとの詳細なインタビューで、元任天堂のローカリゼーションディレクターであるLeslie Swanは、西部市場のカービーの外観を変更する理由について詳しく説明しました。

スワンは、カービーは怒っているように見えることではなく、むしろ決定されているが、キャラクターの魅力の認識は日本と米国の間で大きく異なると述べた。 「しかし、米国では、トゥイーンと10代の少年は、タフネスを滲み出させるキャラクターに惹かれる可能性が高くなります。」

カービー:2014年のゲームスポットのインタビューで、トリプルデラックスディレクターのシンナクマザキは、カービーのかわいいバージョンが日本で非常に人気があると述べてこれを強化しました。しかし、彼は、このアプローチはゲームによって異なることを指摘しました。カービースーパースターのウルトラを引用して、米国と日本の両方のバージョンがより厳しい見た目のカービーを特徴としていました。 Kumazakiは、Kirbyの可愛らしさが日本の大きな魅力のままであることを認めながら、ゲームプレイを通してカービーの深刻な側面を紹介したいという願望を強調しました。

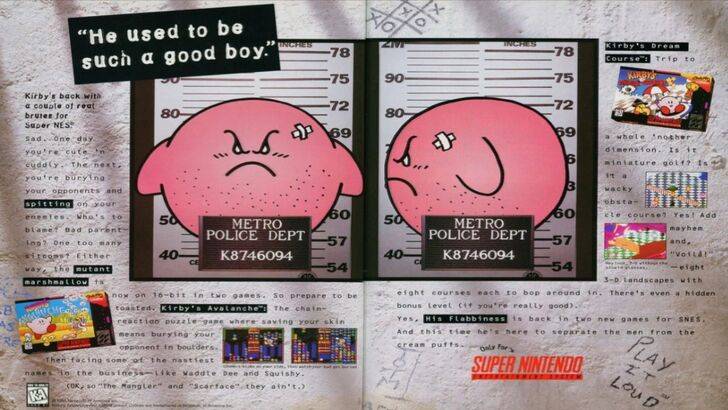

カービーを「スーパータフピンクパフ」として宣伝する

特に少年たちの間でカービーの魅力を広げるために、任天堂は2008年の任天堂DSゲームであるカービースーパースターウルトラで「スーパータフピンクパフ」として彼を販売しました。アメリカの任天堂の元広報マネージャーであるクリスタ・ヤンは、任天堂が主に若い聴衆に対応する会社としてのイメージを捨てることを目指していることを明らかにしました。 「任天堂とゲーム業界全体が、より大人でクールに見えるようになった時代がありました」とヤンは回想します。彼女は、「子供」とラベル付けされることは、ゲームの成功に有害であると付け加えました。

任天堂のマーケティング戦略は、カービーの戦闘能力とタフネスを強調するために変化し、彼の性格だけに焦点を合わせることから遠ざかりました。この傾向は、2022年にカービーや忘れられた土地のようなゲームで続きました。そこでは、ゲームプレイと能力がプロモーション資料の中心的な舞台になりました。ヤンは、「カービーをより多才なキャラクターとして描写するために継続的な努力がありましたが、カービーのタフではなくかわいいと認識されているのは続くことがあります。」

任天堂のカービーのための米国のローカリゼーション

米国におけるカービーのローカリゼーションは、1995年には早くも日本から分岐し始め、任天堂の「Play It Loud」キャンペーンの一環として、KirbyがマグショットでKirbyを示す注目すべき印刷広告がありました。長年にわたり、Box ArtのKirbyの登場は、Kirby:Dightmare in Dream Land(2002)、Kirby Air Ride(2003)、Kirby:Scheak Squad(2006)などのタイトルが鋭い眉とより激しい表現で彼を紹介しています。

表情を超えて、西洋の聴衆に訴えるために他の変更が行われました。たとえば、1992年にGameboyでリリースされたKirby's Dreamlandは、日本語版のピンクの色相とは対照的に、米国のボックスアートに幽霊のような白いカービーを特集しました。 Gameboyのモノクロ展示により、米国のプレイヤーは、1993年にKirbyのNESでのKirbyの冒険までカービーの象徴的なピンク色を見ませんでした。スワンは、これが「販売に影響を与えた男の子に魅力的ではない」と言って、これが挑戦を提示したと述べました。

これにより、アメリカの任天堂は、より多くの聴衆を引き付けるために、米国のボックスアートにカービーの登場を調整するようになりました。最近では、カービーのグローバル広告は、より一貫したアプローチを見ており、キャラクターは深刻な表現または大喜びの表現で描かれています。

任天堂のグローバルアプローチ

スワンとヤンの両方は、任天堂のマーケティングとローカリゼーションに対するアプローチが近年よりグローバル化されていることに注目しています。 Nintendo of Americaは現在、日本のカウンターパートと密接に協力して、より均一なマーケティングとローカリゼーション戦略を確保しています。このシフトは、1995年のカービー「Play it Loud」広告など、過去の矛盾を避けることを目的としています。

Yangは、このグローバルな戦略の意味について議論し、「これはよりグローバルなマーケティングへの戦略的変化であり、長所と短所を持っています。地域間でブランドの一貫性を保証しますが、地域の違いを見落とすこともあります。」彼女は、これが任天堂の製品の一部に「当たり障りのない、安全なマーケティング」につながる可能性があるという懸念を表明しました。

ローカリゼーションの少ない傾向は、ゲーム業界のより広範なグローバル化の一部と見なされており、西洋の聴衆はさまざまな形態のメディアを通じて日本文化に精通しています。日本の感性に対するこの理解の高まりは、任天堂のマーケティングとローカリゼーションへのアプローチに影響を与え、地域のニュアンスを尊重しながら世界的な視聴者にアピールするバランスを求めて努力しています。